相続が発生したとき、誰が財産を引き継ぐ権利を持つのかを理解しておくことは非常に重要です。

遺言書がある場合はその内容に従いますが、遺言書がない場合は 法律(民法)で定められた法定相続人 に従って遺産が分配されます。

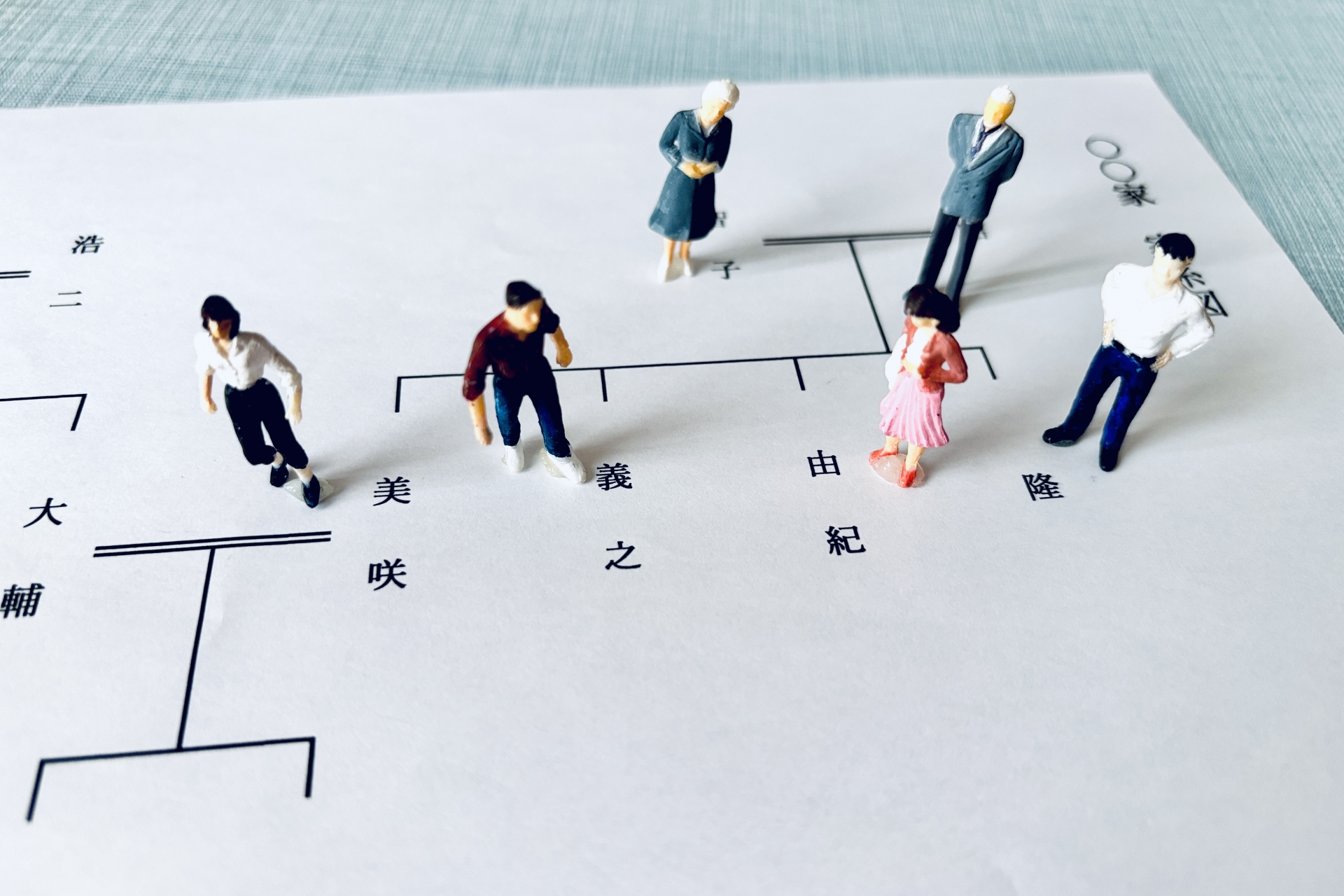

実際の相続の現場では、「親が亡くなったけれど、誰が相続人になるのか分からず手続きが進まない」「兄弟姉妹がいる場合、どう分ければ良いか迷った」といったケースは珍しくありません。

後になって「事前に相続人を確認しておけば、もっとスムーズに手続きを進められたのに」と感じる人も多くいます。

この記事では、法定相続人の種類・順位・相続割合をわかりやすく解説するとともに、実務でよくある誤解や注意点も紹介します。

事前に知っておくことで、遺産分割や相続放棄の判断も落ち着いて行えるようになります。

法定相続人とは?

法定相続人とは、遺言がない場合に法律で相続権が認められている人のことです。

相続人になるかどうかは 親族関係と順位 で決まります。

・その他の親族は順位が決まっている

・配偶者(夫・妻)は常に相続人

相続人の順位(民法の規定)

第一順位:子ども(直系卑属)

- 被相続人の子どもが相続人

- 子どもが死亡している場合は孫が代襲相続

第二順位:親(直系尊属)

- 子どもがいない場合に相続

- 父母・祖父母などが対象

第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹の代襲相続もあり)

- 子どもも親もいない場合

- 兄弟姉妹が相続人

配偶者の特別ルール

- 配偶者は常に相続人

- 共有割合は他の相続人の順位によって変わる

- 子どもがいる場合 → 配偶者:1/2、子ども:1/2を人数で分割

- 親のみ → 配偶者:2/3、親:1/3

- 兄弟姉妹のみ → 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

代襲相続とは?

- 本来の相続人が 死亡または相続放棄した場合 に、次の世代が代わりに相続する制度

- 例:長男が先に死亡 → 孫が長男の代わりに相続権を持つ

よくある誤解と注意点

- 「親がいるから子どもは関係ない」は誤り

- 「配偶者がいれば全て受け取れる」は状況によって異なる

- 兄弟姉妹は最後の順位で、親や子どもがいれば基本的に相続しない

- 法定相続人は放棄できるが、放棄すると次順位に権利が移る

まとめ

- 相続人は法律で順位が決まっている

- 配偶者は常に相続人

- 子ども・親・兄弟姉妹の順で権利が移る

- 代襲相続のルールも確認しておく

コメント